Satu Hati: Branding, Kontrak Kerja dan Sikap Tunduk

“Satu Hati” memenuhi setiap sudut kampus ini. Jadi sapaan pertama saat masuk kampus, ada di dalam kop surat, poster, bahkan terpampang di dinding mobil. Lagunya juga ada, dinyanyikan dalam sidang resmi selain himne dan mars. Dua kata yang menjadi branding semenjak rektor baru menjabat. Sampai-sampai ada mahasiswa yang memilih UKSW dengan alasan karena suka dengan “Satu Hati”-nya. Sependek yang diketahui, tak ada penjelasan mendasar dan panjang lebar mengapa “Satu Hati” perlu menjadi sikap penting bagi insan Satya Wacana, sehingga branding-nya semasif itu. Terkadang berimajinasi sendiri, mungkin branding ini hanya sekedar untuk mengukir namanya dalam sejarah. Mirip seperti dokumen SPPM 2023 yang terkesan sekedar mengganti tanda tangan saja daripada memang SPPM 2012 tak relevan lagi. Tapi tak mudah. Menjelang tiga tahun kepemimpinannya, “Satu Hati” justru tampak gagal—retak di sana-sini.

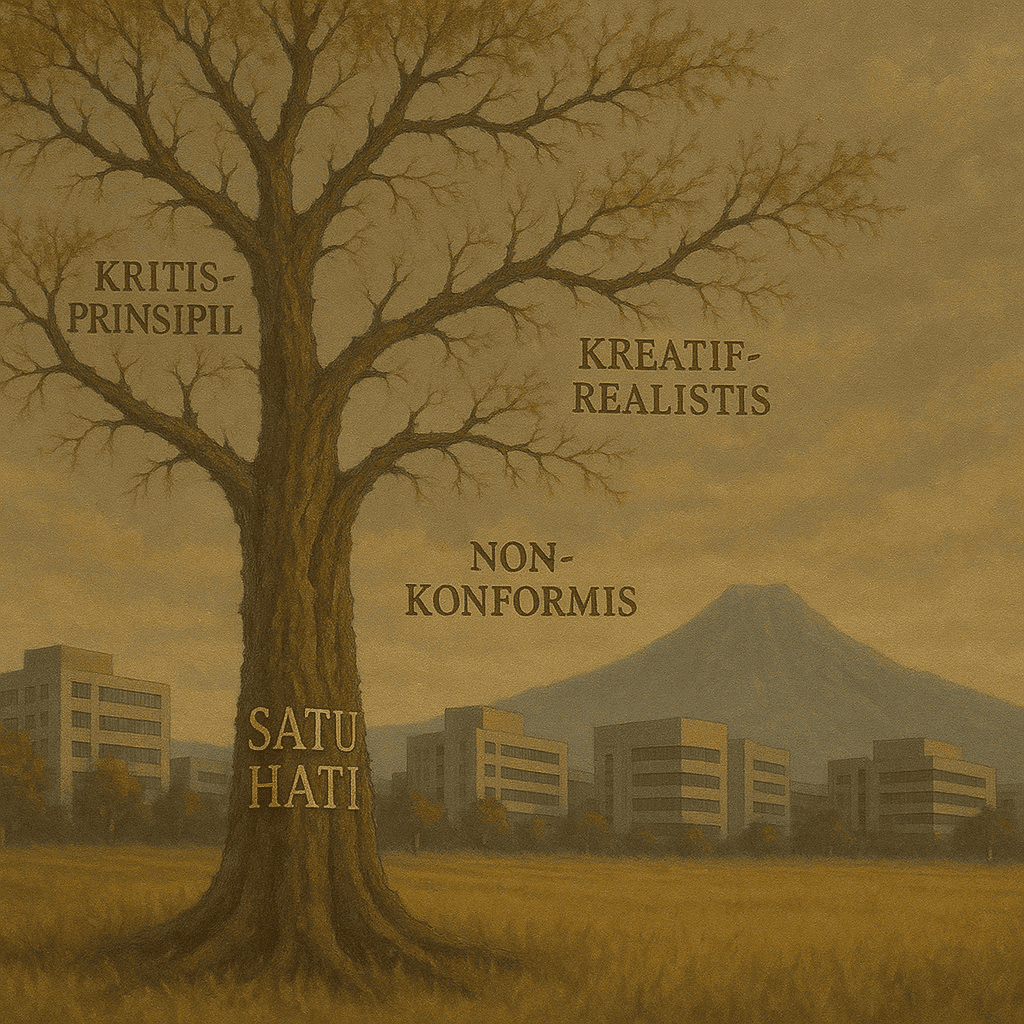

Kini yang menggema adalah Tri Sikap Satya Wacana: kritis prinsipil, kreatif-realistis dan non-konformis. Muncul tagar seperti #kamitidaksatuhati dan #kamicreativeminority. Suasana kampus seolah benturan dari dua sikap ini: Tri Sikap Satya Wacana vs Satu Hati.

“Satu Hati” adalah akronim dari: sinergis, patuh, harmonis, teladan dan integritas. Kemunculannya telah disikapi secara kritis, terutama kata “patuh”, “sinergis”, dan “harmonis”. Seluruh pejabat struktural menandatangani komitmen “Satu Hati”, meskipun makna yang diberikan bisa berbeda dari yang dimaksudkan pembuatnya. Isinya:

Dengan ini kami sanggup mewujudkan visi kepemimpinan Universitas Kristen Satya Wacana sebagai entrepreneurship research university dengan melakukan gerak kolaborasi percepatan untuk pencapaian rencana strategis berbasis komitmen satu hati (sinergis, patuh, harmonis, teladan, integritas) dan siap menerima konsekuensinya.

Tampaknya, untuk pertama kalinya komitmen kerja semacam ini muncul di UKSW dan rasanya lebih sesuai dengan dunia industri daripada perguruan tinggi. Barangkali, komitmen itu tidak hanya menjadi kontrak kerja yang menuntut kepatuhan, tetapi sekaligus alat kontrol. Dalam kasus pemecatan, persoalannya bukan karena kinerja yang buruk, tetapi semata-mata karena sudah tak bisa dikontrol lagi.

Tri Sikap Satya Wacana dimaksudkan menjadi sikap setiap insan minoritas yang berdaya cipta di internal dan eksternal kampus, bahkan pasca kelulusan (untuk mahasiswa). Hal yang sama dapat dikatakan dengan komitmen “Satu Hati”. Tuntutan “Satu Hati” sang rektor kepada civitas academica dapat diandaikan sejalan dengan imajinasi bagaimana seharusnya kampus bersikap terhadap otoritas yang dianggap lebih tinggi di luar sana. Praktisnya, kampus ini semakin mengikuti arus dan gila pengakuan, seperti akreditasi dan pengejaran peringkat universitas dunia, sampai tanpa sadar ia semakin menjauh dari ideal-ideal dan bahkan prinsip-prinsip dasarnya.

Hal itu tercermin dalam kurikulum dan perkuliahan. Mata kuliah Bela Negara menjadi salah satu contohnya. Sistem trimester pun sudah berubah; bukan lagi tiga kali empat bulan tetapi menjadi dua kali empat bulan, ditambah dengan satu kali dua bulan—kampus tanpa trimester pun menerapkan sistem perkuliahan seperti ini. Di luar dari kritik terhadapnya, trimester dibuat UKSW sesuai dengan ideal pelaksanaan pendidikannya sebagai perguruan tinggi merdeka. Belasan tahun melaksanakannya dengan lobi-lobi tingkat tinggi, kini tinggal kenangan.

Pengembangan kurikulum dengan dasar whole person education yang menjadi bagian dari pergumulan mengembangkan pendidikan ala Satya Wacana juga hilang. Kini kampus mungkin sedang menanti kebijakan baru: kampus berdampak (sebelumnya kampus merdeka). “Satu Hati” hanya semakin membuat UKSW tunduk daripada bersikap kritis.

Korban Satu Hati: Dari Fakultas Teologi ke Fakultas Hukum

Kasus di Fakultas Hukum (FH) adalah yang kesekian kalinya. Korban pertama adalah pemecatan Pdt. Dr. Rama Tulus Pilakoannu sebagai Kepala Program Studi Magister Sosiologi Agama. Kasus ini sangat terkait dengan suara kritis beliau, salah satunya berkaitan dengan Asrama UKSW di Jln. Kartini No. 11 A (Askarseba). Kritik tersebut dibalas dengan pemecatan yang kemudian berdampak pada relasi GKE (Gereja Kalimantan Evangelis) dan UKSW. Memang asrama tidak dialihfungsikan sepenuhnya, tetapi menjadi semakin kerdil yang membuatnya lebih mirip kos-kosan daripada tempat pembinaan dan pengembangan kepemimpinan.

Di FH, Prof. Dr. Umbu Rauta selaku Dekan dan juga beberapa yang lain dianggap tidak satu hati lagi. Walau secara kinerja Dekan FH mendapatkan apresiasi langsung dari Rektor, belakangan ia dianggap tidak bisa bekerja sama dalam bingkai Satu Hati. Dalam proses surat-menyurat, praksis komunikasi cukup bermasalah. Komunikasi tidak berakhir pada saling memahami dan menyelesaikan persoalan tetapi memunculkan masalah lain. Relasi kuasa juga sangat tampak. Di surat tertentu, kesesatan berpikir ad hominem juga muncul. Sejujurnya ini memalukan.

Di antara dua kasus tersebut, ada satu kasus yang sangat menarik, yakni perobekan kertas Komitmen Satu Hati oleh salah satu dosen Fakultas Teologi (F.Teol) dalam sebuah rapat dinas—yang sebelumnya telah ia tandatangani. Selain pengunduran diri, perobekan itu juga merupakan tanda ketidaksetujuannya. Bisa jadi sudah terbayang bahwa pemecatan akan menjadi konsekuensi berikutnya.

Untuk semua kasus di atas, ada sikap kritis yang muncul. Ada perbedaan sikap dan cara pandang antara pimpinan kampus dengan pihak-pihak terkait. Semua berakhir pada pemecatan. Sikap kritis seolah dianggap melanggar prinsip Satu Hati (patuh, sinergis, dan harmoni), yang mengharuskan tunduk pada “otoritas tertinggi”, yakni sang rektor. Suara kritis seolah berarti membuat kegaduhan yang menghalangi harmoni karena harmoni haruslah satu nada dengan sang rektor. Di luar itu, harus “siap menerima konsekuensinya”.

Penyakit yang Belum Sembuh: Sikap Kritis Berujung Pemecatan

Seorang alumni selama puluhan tahun menolak berelasi secara institusional dengan kampus. Relasinya hanya dengan mahasiswa. Ketika mahasiswa mengundangnya sebagai pembicara, ia menerima dengan syarat: kegiatan tidak berlokasi di dalam kampus dan logo UKSW tidak boleh ada. Tapi pada Oktober 2022, ia hadir di kampus, berdiskusi dengan mahasiswa dan berkeliling di area kampus. Ia juga berziarah ke makam Arief Budiman. Di samping nisan, ia berpose sambil memegang selebaran bertuliskan “Berhenti Pecat Dosen Kritis”. Di lain waktu ia menjadi pembicara di F.Teol. Ia adalah Andreas Harsono. Bagi Andreas, ada harapan baru bagi kampus. Tetapi setahun berselang pasca kehadirannya, terjadi peristiwa pemecatan pejabat struktural di F.Teol. Kini hal itu terjadi di FH.

Mundur ke belakang, pada tahun 2015 kampus pernah meminta maaf kepada Arief Budiman dan kawan-kawan terkait peristiwa pada masa lalu. Permintan maaf itu terjadi puluhan tahun kemudian, walau dalam sidang kasusnya, Arief menang melawan Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Satya Wacana (YPTKSW). Sayang kondisi beliau saat itu sudah tak sehat lagi. Tapi beruntung UKSW diberi kesempatan melakukannya karena pada tahun 2020, Arief meninggal dunia. Kehadiran kembali Andreas Harsono di kampus berkaitan dengan permintaan maaf ini.

Mengapa minta maaf? Tak lepas dari Kemelut UKSW tahun 90an—bukan yang pertama tetapi yang paling besar karena tahun 80an juga ada—bermula dari kritik Arief terkait pemilihan rektor tahun 1993. Kritiknya direspon dengan pemecatan dirinya. Kampus terbelah, demonstrasi di mana-mana, berbulan-bulan proses belajar-mengajar berhenti. Akhir dari kekacauan ini adalah pemecatan dan keluarnya puluhan dosen dari UKSW. Dari beberapa dokumen, selama rentang konflik tahun 1993-1995 terdapat sekitar 100 lebih pengajar keluar dari UKSW.

Kemelut ini bukan hanya semata-mata kasus Arief Budiman vs. UKSW, tetapi juga tentang perjuangan agar tata kelola, prosedur, tradisi, etika, penalaran, dan utamanya idealisme UKSW ditegakkan. Di sisi lain, hal ini juga perlu dilihat secara lebih luas bukan sekedar persoalan internal tetapi juga terkait dengan matinya (atau pematian) kampus-kampus kritis di Indonesia. UKSW salah satunya. Maka tak heran dampak dari kemelut ini adalah surut dan meredupnya UKSW sekaligus Salatiga sebagai salah satu pusat gerakan sosial yang kritis di Indonesia.

Kasus-kasus saat ini mencerminkan penyakit lama yang belum sembuh. Kasusnya mungkin berbeda tetapi mentalnya masih sama. Satu yang mengemuka adalah sikap kritis direspon secara reaktif yang sangat tidak mencerminkan watak sebagai insan akademik, berujung pada debat kusir, adu pendapat, dan unjuk kuasa. Akhir dari sikap ini adalah kehancuran dan kampus ini telah mengalaminya. Tiga dekade lalu sikap seperti ini menjadi awal mula kemunduran UKSW, yang sampai kini terus diupayakan bangkit kembali. Slogan “Make UKSW Great Again, even better”, mendapatkan maknanya dalam konteks ini.

Kampus ini belum sepenuhnya pulih dan bangkit. Belum great again. Jangan buat ia lebih terperosok lagi. Sejarahnya dengan pengalaman-pengalaman pahitnya harus menjadi pelajaran dan pengingat terus-menerus. Permintaan maaf tahun 2015 harusnya menjadi simbol dan peringatan bahwa pimpinan kampus harus lebih bijak dalam mengelola kampus, bijaksana dalam mengambil keputusan, termasuk memahami dan menyelesaikan masalah dan konflik secara bermartabat. Pengelolaan kampus dan pengambilan keputusan semata-mata karena jabatan, otoritas dan kuasa adalah kesewenang-wenangan yang amat sangat tidak bijak dan tidak layak di-“teladan”-i (salah satu bagian dari Satu Hati: teladan).

Di titik ini, setelah 30 tahun kejatuhannya, mungkin perlu diakui bahwa Satya Wacana masih belum dan karenanya harus menyelesaikan pekerjaan rumahnya untuk menyembuhkan penyakit ini.

Sikap Kritis Simbol Sayang: Belajar dari Pak Noto dan Pak Broto

Pada suatu waktu, Pak Noto sebagai rektor memecat sejumlah pegawai karena kesalahan mereka. Terhadap masalah itu, Broto Semedi, Dekan F.Teol pada saat itu, menghadap rektor dan mengkritik keputusan itu. Pak Broto mengurai argumennya berdasarkan tiga hal: kebenaran, keadilan, dan kasih. Karena kebenaran relatif berbeda dan tergantung pemahamannya berdasarkan tingkat keimanan seseorang, sehingga ia lebih melihat dari sisi keadilan dan kasih.

Pak Broto melihat sisi kasih yang belum tampak dari putusan rektor. Ia menyampaikan bahwa jangan sampai hanya keadilan saja yang ditunjukan, tapi kasih juga. Karena kasihlah yang membedakan Satya Wacana. Keadilan patut ditegakkan, namun jangan sampai ia mematikan ataupun menghancurkan. Sanksi harus diberikan, tapi apakah dengan menjatuhkan vonis menghentikan pekerjaan adalah keputusan yang telah menangkap keinginan dari kasih? Tidak. Pemecatan dengan sendirinya mematikan kehidupan bagi keluarga pegawai yang menjadi tulang punggung kehidupan mereka. Selain kasih, aspek keadilan juga dilanggar dalam putusan rektor.

Mendengar itu semua, Pak Noto memeluk dan mengucapkan terima kasih kepada Pak Broto karena telah diingatkan dan atas dasar itu Pak Noto mengubah keputusannya.1

Antonim dari sayang bukan benci, tapi tidak peduli. Sikap kritis adalah tanda peduli yang juga berarti tanda sayang. Tanpa kepedulian, sebuah kesalahan tak akan diberitahukan. Di sini jiwa kepemimpinan diuji terutama dalam hal melihat dan mempertimbangkan kembali sikap dan keputusannya.

Pak Noto menunjukkan bahwa mengubah tindakan dan keputusannya bukanlah hal memalukan, melainkan sesuatu yang seharusnya dilakukan setelah mendapatkan respons dan sudut pandang lain. Perubahan sikap dan keputusan tidak menunjukkan kelemahan dan tidak berintegritasnya seorang pemimpin, tetapi sebaliknya yakni kedewasaan, kebijaksanaan, dan kebesaran jiwa karena bersedia mendengar suara-suara kritis dari mereka yang dipimpinnya.

Kisah ini adalah pelajaran penting dalam pembinaan kepemimpinan bahwa seorang pemimpin tidak anti terhadap sikap kritis. Kritik, karenanya, harus dapat dimaknai sebagai bagian dari proses pendidikan. Respon yang tidak bijak atas sikap kritis berujung pada pertanyaan: apa yang mau diperlihatkan dan diajarkan kepada mahasiswa dengan praktik semacam itu?

Revitalisasi Nilai Satya Wacana

Peristiwa saat ini bisa jadi momentum untuk merevitalisasi kembali nilai-nilai Satya Wacana. Satu Hati tidak bisa dipertahankan lagi, walau tidak harus dibuang sepenuhnya juga. Hanya perlu dimaknai kembali tanpa akronimnya. Menjadi satu hati (baca: sehati) saja. Satu hati untuk Tri Sikap Satya Wacana; satu hati untuk kritis-prinsipil, kreatif-realitis dan non-konformis. Sikap-sikap itu mati suri. Kini, muncul tanda-tanda ia bangkit. Tugasnya adalah menyegarkan dan menguatkan kembali sikap-sikap itu. Seluruh unit punya tanggung jawab, yang harus dimulai dan dicontohkan oleh pimpinan kampus.

Revitalisasi kiranya berujung pada motto yang menjadi dasar kampus ini, yakni “Menyegani Tuhan Itulah Pangkal Segala Pengetahuan”. Pak Noto dengan bijaksana memilih menggunakan kata “menyegani” daripada “takut/menakuti”, apalagi “patuh/mematuhi”. Untuk sebuah perguruan tinggi yang penuh dengan dialektika, kata itu menjadi sangat bermakna. Salah satu implikasi praktisnya, bukan relasi takut-menakuti yang ditekankan, melainkan relasi setara yang saling menyegani.

Dalam teologi Kristen, manusia adalah kawan sekerja Tuhan. Yesus menyebut murid-Nya sebagai sahabat dan bukan hamba. Visi magistrorum et scholarium sudah mengakomodasi itu dengan menekankan relasi dan pergaulan yang setara antara pengajar dan pelajar untuk pembentukan minoritas yang berdaya cipta. Maka hendaklah masing-masing insan Satya Wacana bersedia menjadi sahabat yang saling menyegani ketimbang menjadi tuan atau bos yang menuntut kepatuhan atas yang lain.

Mengutip Ariel Heryanto, momentum ini biarlah menjadi simbol kampus ini kembali menjadi “Kampus Perjuangan, yang menegakkan nilai-nilai sosial, etis, intelektual, dan religius, yang dirumuskan secara keramat sebagai dasar dan tujuan lembaga pendidikan tinggi ini.” Revitalisasi dengan demikian berarti memastikan bahwa “rumusan itu bukan sekadar kata-kata muluk, yang melayang di langit-Iangit pidato” tetapi menjadi nyata dalam praksis keseharian kampus yang didukung dengan tata kelola pelaksanaan universitas yang baik. Ini tugas berat. Tetapi kampus ini mesti sadar bahwa sejak awal ia punya tekad untuk “pembentukan intelektual yang berani mempertaruhkan kepentingan pribadi dan kenyamanan hidup untuk sebuah idealisme yang penuh risiko.”2 Ini sejalan dengan kata Pak Noto “kita sudah cukup memimpin, tetapi kekurangan pengabdi-pengabdi yang secara diam-diam menyumbangkan dirinya untuk kepentingan dan kesejahteraan bersama.” Itu yang ingin dibentuk di kampus ini dan Tri Sikap Satya Wacana inheren di dalamnya.

- Kisah ini diambil dari tulisan Saam Fredy Marpaung. Bisa diakses melalui tautan berikut: https://saamfredymarpaung.wordpress.com/2012/02/24/ch-274-permohonan-seorang-broto-semedi/ Versi lain bisa dilihat dalam buku Sang Perintis terbitan Fakultas Teologi dan buku Biografi Tokoh GKJ Seri 4: 80 Tahun Pdt. Brotosemedi Wirjotenojo. ↩︎

- Kalimat-kalimat dalam tanda petik dikutip dari tulisan Ariel Heryanto yang dapat diakses melalui tautan berikut: https://arielheryanto.com/wp-content/uploads/2016/02/1994_11_21_sm-hikmah-dari-uksw-ralat-c1.pdf ↩︎

Penulis: Jeremia Binettha (alumni UKSW)

Editor: Kezia Gerungan

‘Satu Hati’? Hati siapa? Hati yang patuh membisu? Atau hati yang takut bicara? Ironis—di kampus yang dulu dikenal sebagai benteng kebebasan akademik (Bukan Benteng Takeshi) , kini perbedaan pendapat diperlakukan seperti ancaman. Apakah ‘Satu Hati’ berarti satu suara saja yang boleh terdengar? Jika ya, maka kita sedang menyaksikan matinya semangat universitas sebagai ruang dialog. Mahasiswa yang bertanya dianggap durhaka, dosen yang kritis dibungkam perlahan. Kampus berubah dari rumah berpikir menjadi ruang sunyi yang takut pada keberagaman pikiran. Bukankah ini kampus yang dulu berdiri menentang tirani? Kini justru menciptakan tiran baru dalam balutan tata krama. Dulu, kita bangga membawa nama Satya Wacana—kebenaran dalam wacana. Tapi hari ini, benarkah kita masih menjunjungnya? Atau sudah kita tukar dengan rasa aman palsu demi kenyamanan semu? Jika kita diam, kita ikut membiarkan warisan intelektual kampus ini terkubur. Pertanyaan bukan ancaman. Ketidaksetujuan bukan dosa. Justru di situlah universitas menemukan maknanya.

Jika memang “satu hati” salah satu katanya adalah patuh dan harmonis. Maka, seharusnya UKSW tidak boleh melupakan visi dan misi yang tercantum di KUKM 2011. Satu hati dalam pandangan saya bukanlah akronim yang diartikan seperti pimpinan rektorat. Setiap civitas akademika UKSW harus ingat bahwa peristiwa unjuk rasa yang baru-baru ini terjadi bukan karena kita tidak “patuh” maupun melenceng dari “satu hati”, melainkan karena hati nurani kita yang hendak menegur pihak yang bersangkutan untuk tidak semena-mena dengan jabatan mereka. Mohon maaf, ibu rektor kami (tidak akan saya anggap bunda), saya mohon untuk mempertimbangkan kembali keputusan yang telah diambil agar kita bisa saling berdiskusi dengan terbuka dan tidak meninggalkan misi yang sudah tercatat dalam KUKM 2011.

Semoga UKSW cepat berbenah.

Terima kasih atas opini-nya.

Pesan untuk rekor satu hati : Bertobat !!