Istilah “tone deaf” semakin sering terdengar belakangan ini di tengah krisis politik yang terjadi di Indonesia, terutama di media sosial. Memang secara harfiah, tone deaf berarti ketidakmampuan seseorang untuk membedakan nada-nada dalam musik. Akan tetapi—melansir dari website Dictionary.com, Cambridge Dictionary, dan Kontan.co.id —dalam konteks ini penggunaan kata tone deaf berarti tidak peka, tidak sadar, atau tidak memperhatikan perasaan orang lain, konteks sosial, atau sentimen publik, sehingga seringkali menyebabkan ucapan atau tindakan yang tidak pantas atau menyinggung. Istilah ini merupakan perpanjangan kiasan dari arti harfiahnya, yang menggambarkan seseorang yang tidak mampu membedakan atau menghasilkan nada musik yang berbeda.

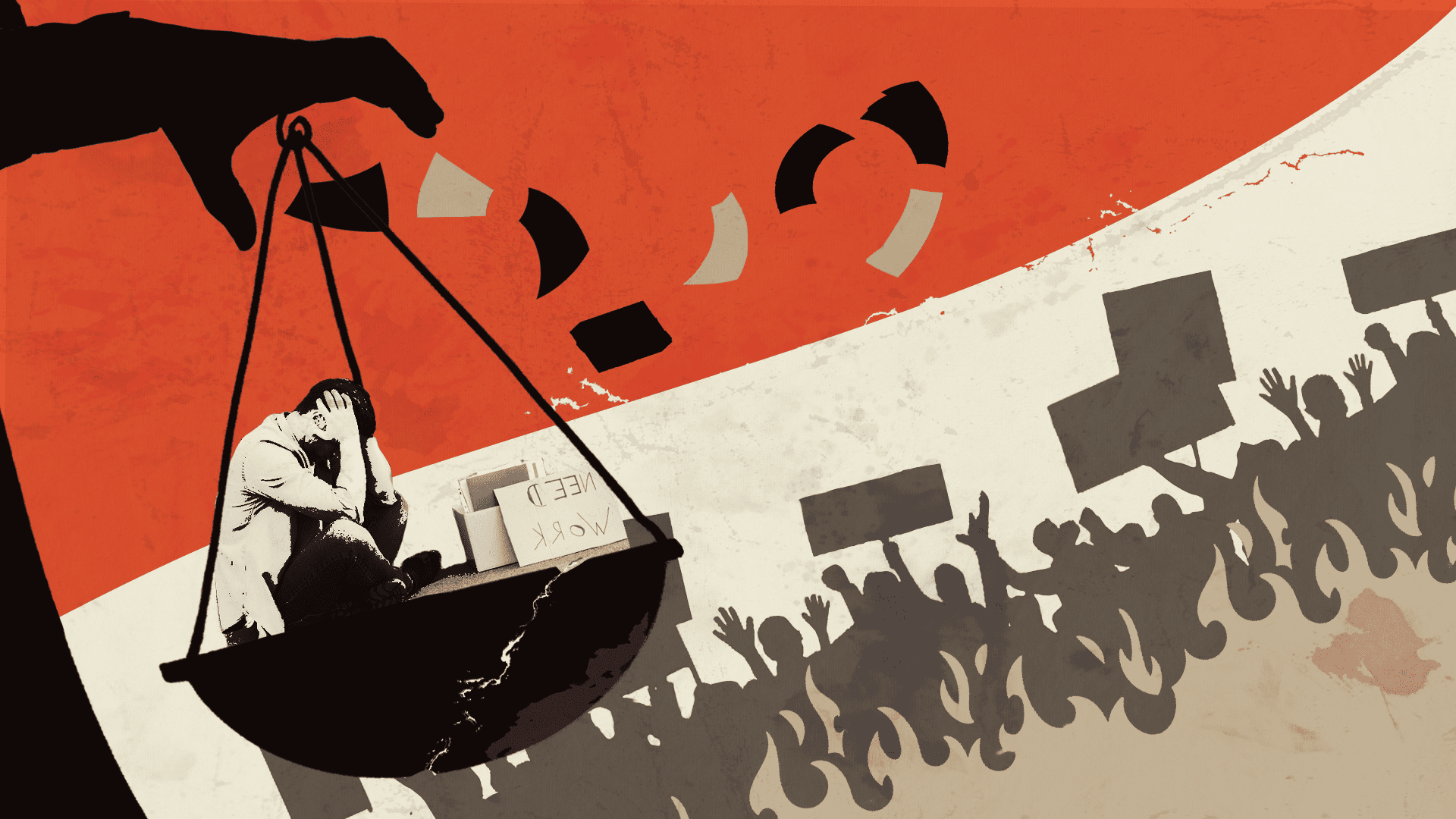

Fenomena ini dapat kita lihat pada saat aksi demonstrasi mahasiswa yang belakangan ini kerap terjadi. Demonstrasi merupakan sarana bagi masyarakat dari berbagai lapisan untuk menyampaikan kepedulian dan kerasahan mereka, tetapi reaksi yang muncul sering kali tidak sesuai harapan (terabaikan). Menurut penulis, fenomena ini tak jarang terjadi karena beberapa faktor seperti kurangnya pemahaman tentang isu-isu yang tengah terjadi, fokus yang telah disita oleh kehidupan atau masalah pribadi, dan dampak krisis politik yang tidak menjangkau mereka—sehingga sebagian orang tidak merasa bahwa suatu isu itu penting.

Penulis menilai, keacuhan masyarakat kerap kita temui seperti saat pemilihan umum, krisis ekonomi, krisis lingkungan, dan merosotnya nilai-nilai demokrasi di negeri kita.

Adapun contoh nyata dari sikap tone deaf yang terjadi belakangan ini adalah saat mahasiswa melakukan demonstrasi, sering muncul komentar meremehkan seperti “buat apa demo, hasilnya tetap sama” atau bahkan menjadikan aksi tersebut sebagai bahan lelucon dan konten viral. Contoh kedua bisa kita amati ketika aksi penolakan revisi UU TNI di Jakarta pada bulan Maret lalu, yang memperlihatkan bagaimana suara masyarakat sering kali tidak direspon dengan tepat. Penolakan ini muncul atas kekhawatiran akan merosotnya nilai-nilai demokrasi dan kemungkinan reformasi militer pasca-Orde Baru, akan tetapi banyak masyarakat yang acuh dan kurang perhatian terhadap isu ini. Selain itu, ada pula kecenderungan dari masyarakat yang hanya memandang unjuk rasa sebagai “penyebab kemacetan” atau “gangguan dalam kegiatan sehari-hari”, tanpa berusaha memahami isi tuntutannya. Sikap ini bisa dianggap sebagai ketidakpekaan karena mengabaikan esensi dari perjuangan mahasiswa yang sebenarnya berhubungan dengan kehidupan masyarakat secara luas. Dalam sudut pandang ini, ketidakpekaan menjadi masalah: ia menciptakan jarak antara isu nyata dan rasa empati publik yang semakin jauh.

Sikap-sikap ini mencerminkan kurangnya masyarakat terhadap aksi-aksi yang bertujuan untuk memperjuangkan hak dan masa depan kita. Padahal peran masyarakat sangat penting dalam mengawasi jalannya demokrasi di negeri ini, karena suara masyarakat adalah suara tertinggi.

Namun, memang tidak dapat dipungkiri bahwa dibalik semua itu ada alasan ketidakpedulian sebagian masyarakat terhadap krisis politik yang terjadi di sekitar mereka—tidak semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk memperhatikan kondisi di sekitar mereka. Banyak dari mereka yang telah disita waktunya oleh pekerjaan dan aktivitas lainnya yang memerlukan waktu dan perhatian penuh dari mereka.

Dari pihak pemerintah, beberapa komentar mendapat cap tone deaf dari masyarakat. Salah satunya adalah ungkapan Ahmad Sahroni, Wakil Ketua Komisi III DPR, yang pernah menyebut bahwa orang yang mendukung pembubaran DPR sebagai orang “tolol sedunia”.

Alih-alih meredakan kegaduhan yang terjadi, pernyataan tersebut justru memicu kritik yang tajam. Publik mengecam ucapannya sebagai sikap angkuh dan menunjukkan ketidakpahaman terhadap kepedihan rakyat. Kasus lain melibatkan Adies Kadir, Wakil Ketua DPR, yang berpendapat bahwa beberapa komponen tunjangan (seperti tunjangan transport/bensin dan tunjangan perumahan pengganti rumah dinas) diperlukan untuk menunjang mobilitas para anggota DPR. Pernyataan ini dianggap tidak berempati dalam konteks aksi besar-besaran yang menolak kenaikan tunjangan tersebut. Meskipun ia kemudian mencabut pernyataannya dengan janji untuk menyumbangkan tunjangan ke daerah pemilihannya, citra tone deaf telah terlanjur melekat padanya.

Kritikan mengenai tone deaf juga datang dari para pengamat. Misalnya menurut Virdian Aurellio dalam unggahannya di TikTok dan dikutip oleh Fajar.co.id (20/02/2025), https://fajar.co.id/2025/02/20/demo-indonesia-gelap-imbas-pejabat-sedang-mengalami-tone-deaf-kekuasaan/?utm_source=, pemerintah saat ini “sedang mengalami tone deaf kekuasaan” karena kurangnya respons terhadap suara mahasiswa dan masyarakat umum.

Tidak hanya kalangan pejabat, fenomena ketidakpekaan ini juga dapat terlihat di kalangan sebagian anggota masyarakat. Misalnya, saat demonstrasi terjadi dengan tuntutan yang serius mengenai kebijakan publik, ada segelintir orang yang meremehkannya dengan membuat lelucon di media sosial atau asyik membagikan konten hiburan tanpa memperhatikan konteks yang ada.

Sebagai contoh konkret, tagar #IndonesiaGelap pernah dipenuhi oleh meme, grafis, dan visual bernada sindiran yang menyebar di Twitter/X saat demonstrasi mahasiswa pada Februari 2025, yang mengakibatkan isu utama terkadang tersamarkan dalam konten yang menghibur.

Selain itu, ada tagar #KaburAjaDulu, yang berfungsi sebagai saluran ketidakpuasan generasi muda terhadap kebijakan yang dianggap tidak menguntungkan—tidak hanya melalui narasi serius, tetapi juga dengan lelucon sindiran dalam bentuk meme.

Ini menunjukkan bahwa ketidakpekaan bukan hanya masalah elit politik, tetapi juga bagian dari budaya sosial kita yang terkadang gagal memahami perasaan dan kekhawatiran bersama.

Seluruh contoh ini menunjukkan bahwa tone deaf bukan hanya istilah yang trendi, tetapi juga gambaran betapa sensitifnya kita terhadap kondisi sosial. Di era yang bergerak cepat ini, publik bisa dengan cepat menilai apakah suatu sikap relevan dengan kenyataan atau malah jauh dari rasa empati.

Pada akhirnya, demonstrasi bukan sekadar tentang aksi di jalan, tetapi juga tentang bagaimana suara tersebut diterima. Istilah “tone deaf” mengingatkan kita bahwa dalam situasi kritis, masyarakat tidak hanya membutuhkan kebijakan atau pandangan, tetapi juga perhatian. Tanpa hal itu, jarak antara rakyat dan pejabat atau bahkan antarwarga hanya akan semakin lebar.

Penulis: Allysha Novelia

Editor: Nicola Ananda

Ilustrasi: Yemuel Aldo